Marco teórico y contextual

La migración entre México y Estados Unidos

El arribo en la escena política estadounidense de un presidente como Donald Trump,

con un marcado discurso xenófobo, puso sobre la agenda mediática temas fundamentales

como la migración. Al llegar al poder, en enero de 2017, anunció diversas políticas

relacionadas con sus promesas de campaña de “deportar a los inmigrantes”, y “evitar

que entren delincuentes al país”.

A cinco días de gobierno, Trump firmó dos órdenes ejecutivas relacionadas con la seguridad

fronteriza y la aplicación de las leyes migratorias al interior del país.2 En ellas autoriza la construcción de un muro en la frontera con México, ordena al

Departamento de Seguridad Nacional (DHS) asegurar la frontera y acelerar las deportaciones.

También afirma que muchos “no ciudadanos” que residen en el país representan una “amenaza

para la seguridad nacional”, frena recursos federales a las llamadas “jurisdicciones

santuario” y ordena mantener en detención a inmigrantes indocumentados mientras se

resuelve su caso.

En la narrativa antinmigrante de Trump, los migrantes mexicanos fueron su enemigo

preferido, entre sus declaraciones más polémicas se encuentra la de afirmar que “Cuando

México envía a su gente, no envía a la mejor” o sentenciar que sería México quien

pagaría por el muro. Algunas de sus iniciativas están estancadas en el Congreso, otras

se han cumplido parcialmente o han sido rechazadas por diversas cortes, pero sus decisiones

han tenido consecuencias para miles de migrantes.

En ambos países, el tema de la migración siempre ha estado en la opinión pública,

pero se ha subordinado o realzado en función de los ritmos e intereses políticos y

sociales, sobre todo por los primeros. Si se aborda esta problemática desde la perspectiva

social y económica, la migración se presenta como un proceso histórico que podría

definirse como de larga duración. Por ello resulta pertinente enumerar algunos de los antecedentes que permiten encuadrar

la nueva coyuntura que se abre con el presidente número 45 de Estados Unidos.

Desde finales del siglo XIX e inicios del XX, México y Estados Unidos intentaron establecer

un acuerdo que permitiera regular la migración entre ambos países. Porfirio Díaz y

William H. Taff firmaron en 1909 un acuerdo que autorizó a mil trabajadores mexicanos

laborar de forma temporal en Estados Unidos Durante este primer periodo la migración

de trabajadores -sobre todo del sector agrícola- se caracterizó por el sistema de

“enganche” y por grandes deportaciones en las décadas de los años veinte y treinta.

Las guerras que en México y Estados Unidos acontecían, motivaron en gran medida los

movimientos migratorios (Durand 2007, 64).

La gran crisis del 29 y la Segunda Guerra Mundial orillaron a ambos gobiernos a conformar

el Programa Bracero. De 1942 a 1964 los migrantes mexicanos se vieron beneficiados

con dicho programa, pero en lo general retribuyó en mejoras para ambos países. Eventualmente,

el programa mostró dificultades para su mantenimiento y, a pesar de su conclusión

formal en 1964, las políticas de Estados Unidos siempre mostraron cierta flexibilidad

y aceptación para la migración de trabajadores indocumentados.

Jorge Durand considera que esta política por “vía de facto” ha sido una constante

en la relación binacional. Esto se entiende por los beneficios económicos de los empleadores

estadounidenses que podían tener acceso a trabajadores “baratos, eficientes y desechables”.

Posterior al Programa Bracero y teniendo en cuenta esta política migratoria “de facto”,

el ritmo migratorio se mantuvo constante. Sin embargo, los cambios en la coyuntura

económica y en las políticas y leyes migratorias de Estados Unidos modificaron el

flujo migratorio durante la década que va de 2005 a 2015.

Armendares señala que entre 2009 y 2014 cerca de 840 mil mexicanos emigraron a Estados

Unidos y cerca de un millón retornaron en México. Dos sucesos influyeron para que

por primera vez desde los años cuarenta, el flujo migratorio se invirtiera. El primero

fue la lenta recuperación de la economía estadounidense después de la recesión de

2007 a 2009, lo cual provocó la disminución en la demanda de trabajadores (Armendares, 2018). El segundo fue de índole político-militar, el ataque a las torres gemelas el 11

de septiembre de 2001. En efecto, a partir de este momento, las políticas migratorias

estadounidenses experimentaron un fortalecimiento en aras de preservar la seguridad

nacional (Tuirán 2006).

Ambos antecedentes, uno económico y otro político, son esenciales para comprender

y cuestionar el discurso migratorio impulsado por Donald Trump. Como menciona Pedro

Armendares: “Trump heredó la ‘máquina de deportación’ construida por Bush y Obama”,

la cual fortalecería. Hay que destacar que en el gobierno de George W. Bush se aprobó

la ley HR 4447, la cual buscaba criminalizar al migrante, imponer sanciones a quienes

lo apoyaran y, lo más importante, se ejecutaron tareas de mayor control fronterizo

como la construcción de un muro en los límites de México.

Asimismo, Barack Obama fue el gran deportador de mexicanos; durante su administración

como presidente de Estados Unidos (2008-2016), 3.4 millones de mexicanos fueron expulsados

del país vecino del norte. Es decir, Donald Trump solo está siguiendo una política

migratoria de exclusión y segregación que ya había sido implementada por sus antecesores.

Las diferencias son que ahora es el eje ideológico de su proyecto político, así como

“la retórica y la visibilidad intencional” que acompañan las acciones del ejecutivo

estadounidense (Armendares 2018).

La agenda setting y la construcción periodística de la realidad

El interés por la manera en que los medios de comunicación influyen en la formación

de la opinión pública ha ocupado un lugar importante en la investigación social desde

inicios del siglo XX. Las primeras hipótesis planteaban efectos poderosos de los medios

en una masa pasiva, pero después los paradigmas se modificaron para reconocer que,

si bien los medios tienen influencia a la hora de generar opinión pública, esta es

limitada por diversas condiciones.

En ese marco, durante las décadas de los años 60 y 70 del siglo XX, se desarrolló

la teoría de la agenda setting, la cual postula que la agenda mediática influye en establecer la agenda del público

por medio de la transferencia de la relevancia desde la agenda mediática hasta la

agenda del público (McCombs 2006, 29). Sin embargo, la trasferencia no es uniforme, el contenido mediático se transfiere

según la compatibilidad que tenga con las actitudes y opiniones prexistentes del individuo.

Lo anterior significa que aunque no existe una absoluta correlación entre la agenda

pública y la agenda de los medios informativos, estos sí contribuyen sobre la percepción

del público acerca de cuáles son los temas más relevantes del día. En este sentido,

el énfasis puesto en ciertos hechos de la realidad social puede influir en la prioridad

que el público le da a dichos acontecimientos.

Los estudios de la agenda setting se han enriquecido con perspectivas más abarcadoras que transitan del interés por

conocer qué aspectos influyen en la formación de la agenda del público a comprender

cómo presentan los medios la información a la audiencia y el proceso por el cual se

construye la agenda de los medios. De acuerdo con Holli Semetko “la validez de la

agenda setting está en que ha sido apoyada por datos tomados a lo largo de veinte años de estudios

basados sobre una serie de planteamientos metodológicos. Ha alejado a los estudios

sobre los efectos de los medios del modelo de efectos limitados. Nos ha ayudado a enfocar el papel de los medios informativos, dentro del proceso

político, como influyente de varias maneras”.3

Para este trabajo, la teoría de la agenda setting contribuye a comprender la importancia de los medios para proponer temas, y de esto

se deriva que la posición que ocupe un tema en la agenda de los medios determinará

la prioridad que tenga en la agenda del público. Los medios informativos nos presentan

la realidad jerarquizada, lo cual hace que unos temas sean más importantes o relevantes

que otros; la aparición de un tema en la agenda de los medios indica al público que

dicho tema es relevante, da qué pensar y suscita comentarios.

En este sentido, la agenda mediática es una construcción social, pues no está elaborada

de la nada, puesto que en esta influyen desde los intereses de grupos de poder políticos,

económicos e ideológicos; hasta las simpatías, prejuicios y creencias de los reporteros

y editores que laboran en las empresas de comunicación. Desde la década de 1920, el

trabajo pionero de Walter Lippman intentó explicar el papel de los nacientes medios

de comunicación en la formación de nuestras imágenes mentales. Afirmó que los medios

informativos nos permiten adquirir conocimiento del mundo que queda más allá de nuestra

experiencia directa, lo cual contribuye a construir los mapas cognitivos que nos hacemos

de ese mundo. De esta forma disponemos de un conocimiento indirecto del entorno en

que vivimos; el problema, advierte Lippman, es que las personas confunden ese pseudoentorno

creado por los medios de comunicación, el cual frecuentemente es inexacto, respecto

a la realidad.

Investigaciones posteriores han mostrado cómo los medios de comunicación configuran

lo que Lorenzo Gomis llama la percepción periodística de la realidad. Este autor señala

que “La formación o construcción de la realidad que sirven los medios es una actividad

profesional de mediación, el fruto de una organización que se dedica precisamente

a interpretar la realidad social y mediar entre los que hacen de productores del espectáculo

mundano y la gran multitud que cumple funciones de público” (Gomis 1991, 16).

La concepción de las noticias como una construcción de una parte de la realidad se

origina en el planteamiento de Berger y Luckmann que indica que la realidad se construye

socialmente. Para estos autores, la vida cotidiana se presenta como una realidad interpretada

por los hombres y para ellos tiene el significado subjetivo de un mundo coherente.

Sin embargo, la realidad no se agota por las presencias inmediatas que nos rodean,

sino que abarca fenómenos que no están presentes en el “aquí y ahora”. Los medios

de comunicación permiten conocer esa realidad que se halla fuera de nuestro entorno

inmediato. Pero, su función no radica únicamente en trasmitir información, sino que

preparan, elaboran y presentan una realidad social que construyen.

En resumen, la percepción periodística de la realidad contribuye a configurar la percepción

e imágenes que sobre esta se hace la sociedad. Las noticias no solo informan, sino

que proporcionan una construcción selectiva de la realidad, señalan lo que es trivial

y lo que es relevante mediante la selección, ampliación u omisión de información.

Las construcciones de los medios de comunicación son significativas y orientan cómo

mirar los hechos que se han considerado socialmente relevantes.

Las consecuencias, como indica McCombs, de la influencia de los medios de comunicación

en la manera en cómo la gente mira al mundo pueden ser de largo alcance, pues también

aportan de significado los hechos que reportan. “La agenda setting no se refiere solo a los temas, sino que incluye las imágenes y las perspectivas.

Tiene que ver con cómo se produce la transferencia de la prominencia, y no solo la

prominencia de los asuntos sino también la prominencia de los aspectos de esos temas”

(McCombs y Evatt 1995, 4).

Este territorio, dice, va más allá de la influencia de los medios de difusión sobre

los temas y asuntos que forman parte de la agenda pública, y se fija en “el rol que

los medios de difusión desempeñan en el encuadre de los temas y otros objetos en la

mente pública”. Es lo que McCombs denomina “la segunda dimensión de la agenda setting”.

Esta dimensión ha introducido elementos nuevos a la investigación de la agenda y ha

hecho que los estudios sean más profundos. De acuerdo con esta fase de estudio los

medios de difusión no solo contribuyen a establecer la agenda y las prioridades del

público, sino que son responsables también de la disposición y el tono emocional.

Las palabras y las imágenes que constituyen las noticias son algo más que bromas ingeniosas

o una pura decoración. Son materia bruta que asigna aspectos a los asuntos, a los

candidatos y a las ideas. Toman la idea vacía que hay tras un asunto o un acontecimiento

y la hacen resonar ante el lector o el oyente. Pueden crear estereotipos o moldear

una imagen, incluso aunque se haga sin intención o sin malicia. (McCombs y Evatt 1995, 12).

En esta dimensión de los estudios de la agenda, el concepto de “encuadre noticioso”

que se define como aquella selección de encuadres que determinarán la atención de

los periodistas sobre las noticias presentadas, tiene una importante relevancia. En

este trabajo, no se incluye como presupuesto teórico, pues el interés de nuestro estudio

radica en situar la prominencia del tema de la inmigración en los medios seleccionados

e identificar algunos elementos que pueden indicarnos cómo se orientó su construcción

noticiosa.

Metodología

Esta investigación se realizó mediante la revisión de los titulares que se publicaron

en las portadas de tres diarios generalistas, a través de un análisis de contenido

que permitió ver un panorama para detectar la frecuencia con la cual se colocaba el

tema de la migración en la agenda mediática e identificar algunos aspectos que pueden

tener incidencia en la orientación de la información.

La pregunta de investigación que guió la búsqueda fue formulada de la siguiente manera:

¿Cuál fue la frecuencia y perspectiva en el tratamiento del tema de la migración entre

México y Estados Unidos en los titulares de portadas de dos diarios generalistas de

México y uno estadounidense durante los 100 primeros días de gobierno de Donald Trump,

y, a qué actores políticos y sociales da más visibilidad el discurso de la prensa?

Adicionalmente se generaron algunas preguntas secundarias que contribuyeron a orientar

y concretar la pregunta principal del análisis. Las preguntas fueron las siguientes:

-

¿Cuáles son los actores y perspectivas que se presentan en los titulares de portada

sobre el tema de migración entre México y Estados Unidos?

-

¿A qué actores y perspectivas se les da mayor relevancia en los titulares de portada

sobre el tema de la migración entre México y Estados Unidos?

-

¿Cuál es la valoración de los actores y sus acciones en los titulares de portada sobre

el tema de la migración entre México y Estados Unidos?

-

¿En qué medida los medios de comunicación cubren el acontecimiento de manera directa?

Para responder las preguntas planteadas sobre la frecuencia del tema de la migración

y la manera desde la cual presentan la información, se propuso un diseño de investigación

sustentado en la metodología del análisis de contenido. El análisis de contenido,

según Berelson, es “una técnica de investigación para la descripción objetiva, sistemática

y cuantitativa del contenido manifiesto de la comunicación”.4 Permite analizar los mensajes en diversos medios, tales como programas televisivos,

artículos de prensa, libros, conversaciones, discursos y muchos más. Berelson señaló

varios usos del análisis de contenido, por ejemplo:

-

Describir tendencias en el contenido de la comunicación.

-

Comparar mensajes, niveles y medios de comunicación.

-

Exponer técnicas publicitarias y de propaganda.

-

Descubrir estilos de comunicación.

-

Descifrar mensajes ocultos.

Esta metodología no sirve únicamente para analizar y deconstruir los mensajes, el

análisis de contenido es, además, una

[…] técnica de investigación destinada a formular, a partir de ciertos datos, inferencias

reproducibles y válidas que puedan aplicarse a su contexto […] Gran parte de la investigación

del análisis de contenido intenta realizar la búsqueda de técnicas para inferir, a

partir de datos simbólicos, lo que mediante el uso de otras técnicas resultaría imposible

conocer, o sería excesivamente costoso, o provocaría un alto grado de intromisión.

(Krippendorff 2002, 28 y 74).

Para la investigación que nos ocupa, el análisis de contenido permitió identificar

la presencia y frecuencia del tema de la migración entre México y Estados Unidos durante

el periodo seleccionado, así como identificar, por medio de la medición de las frecuencias,

cuál perspectiva era privilegiada y qué actores políticos y sociales tenían mayor

visibilidad.

El periodo de tiempo comprendido para el análisis es el correspondiente a los primeros

100 días de gobierno del presidente Donald Trump. A su vez, este lapso se dividió

en tres momentos, cada uno de ellos centrado en un evento específico: 1) la toma de

posesión de Trump (20 de enero); 2) el Día Internacional de la Mujer (8 de marzo),

y, 3) el cumplimiento de los 100 días de la administración del republicano (29 de

abril).

Se analizaron las portadas publicadas por El Universal, La Jornada y La Opinión durante la semana previa y posterior a las fechas mencionadas y se codificaron aquellos

titulares que hicieran referencia a la problemática migratoria entre México y Estados

Unidos, dando como resultado un total de 135 encabezados en los tres periodos (primer

periodo, 53; segundo periodo, 38; tercer periodo, 44).

Este texto presenta únicamente los resultados del tercer periodo y sus unidades de

muestreo son las 44 portadas y primeras planas que El Universal (15), La Jornada (14) y La Opinión (15) publicaron durante ese lapso. Las unidades de registro son los titulares y sumarios

que hagan referencia explícita al proceso migratorio entre México y Estados Unidos.

Además, se hizo una categorización en la cual se planea encontrar una perspectiva

o el ámbito desde el cual los periódicos informan y tratan el tema en cuestión, pudiendo

ser desde lo político, lo social o lo económico. Lo anterior contribuyó para detectar

cuáles son las perspectivas desde las que el discurso de la prensa encuadra el tema

de migración. Algo similar intentó hacerse con los actores políticos y sociales mencionados

dentro de los mismos titulares, para saber a quiénes se les brinda mayor voz y visibilidad

en el tratamiento de la información.

Resultados

Frecuencia

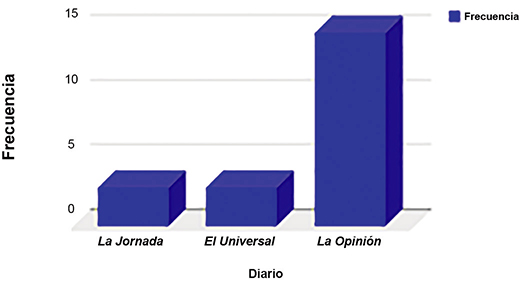

Durante el tercer periodo en el que se dividió el corpus, que va del 22 de abril al

6 de mayo de 2017, con motivo del día número 100 de la presidencia de Donald Trump,

hubo un total de 21 notas en portada y primera plana sobre la migración entre México

y Estados Unidos en los tres periódicos seleccionados (El Universal, La Jornada y La Opinión).

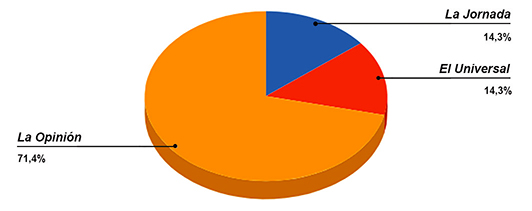

Del total, 15 (el 71.42%) fueron publicadas por el diario estadounidense La Opinión y las seis restantes por los periódicos mexicanos (3 cada uno, es decir, 14.28%,

respectivamente). El tópico tuvo una presencia 500% mayor en La Opinión que en La Jornada y El Universal. Por tanto, mientras el tema de la migración entre ambos países prácticamente desapareció

de la agenda mediática mexicana, al menos en una publicación de una demarcación específica

de Estados Unidos siguió acaparando la cobertura.

Es posible concluir que esto se debe a que en California residen 11.9 millones de

personas de origen mexicano, lo que lo posiciona como el estado con mayor concentración

de población mexicana en Estados Unidos5 y La Opinión, diario fundado en Los Ángeles, en 1926, por un inmigrante mexicano y editado en

español, está dirigido específicamente a ese sector demográfico.

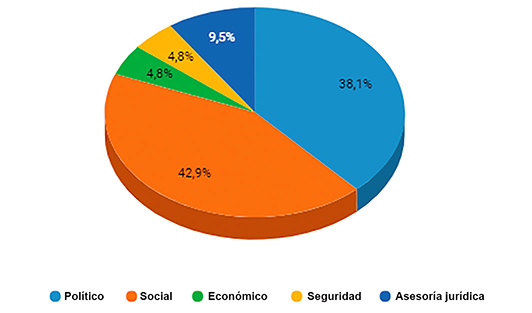

Perspectiva

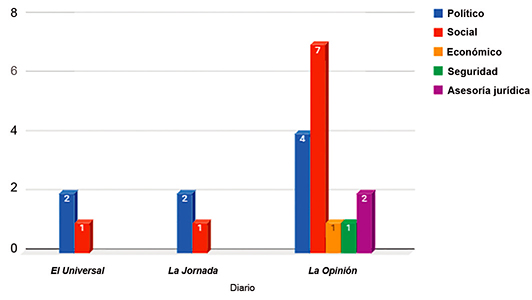

En cuanto a la perspectiva en la que se abordan los titulares de estos tres periódicos,

la clasificación partió de cuatro categorías: política, económica, social y de seguridad.

Estos ámbitos son principalmente en los que repercute directamente el proceso migratorio

en un entorno tanto nacional como internacional. La circunscripción se dio de acuerdo

con la presencia de los actores políticos, sociales, empresariales y policiales o

militares, en los titulares en un contexto sociohistórico determinado.

La categoría de la perspectiva social engloba las noticias sobre actores no políticos

ni económicos, sino a los que pertenecen a la sociedad civil en general. Mientras

que, en los aspectos políticos y económicos, se determinó de acuerdo con las acciones

ejecutadas por miembros de las altas esferas políticas y empresariales, sobre todo

por las pertenecientes a las administraciones de Enrique Peña Nieto en México, y Donald

Trump en Estados Unidos. En el caso de la categorización de seguridad, se abonaron

aquellos titulares referidos a temas de incremento de la vigilancia en las zonas limítrofes

al muro.

En la suma de las portadas de los tres periódicos, hay una prevalencia del ámbito

social, con un 42.9% de permanencia, según el enfoque dirigido hacia las incidencias

de manifestaciones y protestas por parte de diferentes actores de la sociedad civil

en el tercer periodo de los primeros cien días de la administración Trump. En el diario

estadounidense La Opinión, hay una preeminencia notable de este ámbito, con una diferencia de seis veces más

que las notas publicadas en los otros dos periódicos mexicanos.

En segundo término, el sector político, con 38.1%, es el que predomina secundariamente,

debido a que los periódicos retoman el tema migratorio desde una perspectiva política

resaltando las acciones ejecutadas principalmente por Donald Trump, el presidente

en turno de los Estados Unidos. En El Universal y La Jornada, hay una menor incidencia de este rubro, sin embargo, se posiciona como el eje primordial

del tratamiento mediático del proceso migratorio en estos diarios.

En tercer lugar, aparece un aspecto denominado como Asesoría Jurídica. Este espacio

está establecido únicamente en el periódico estadounidense La Opinión. De acuerdo con los titulares de esta extensión, el texto no responde a una nota

informativa como tal, sino que refiere a una serie de consejos y recomendaciones dirigidas

a su principal público lector, la comunidad migrante en territorio norteamericano.

En cuarto y quinto lugar están posicionados los ámbitos económico y de seguridad,

siendo así un enfoque poco recurrido por parte de los diarios y, en este periodo específico,

totalmente nulo en El Universal y La Jornada. La Opinión es el único que los retoma, con una sola aparición de cada categoría.

Como podemos apreciar en la Figura 3, La Opinión es un diario que da tratamiento periodístico a las notas sobre migración, desde diferentes

perspectivas que repercuten directamente en los ámbitos sociales, políticos, económicos

y de seguridad. Esta situación se da a raíz de que los principales seguidores de este

periódico son personas de origen latino que radican actualmente en Los Ángeles, California,

y para ellos es de suma importancia informarse sobre lo que sucede con las políticas

migratorias y de seguridad, implementadas recientemente por el gobierno de Trump.

También es importante resaltar que el diario da voz a los migrantes desde una perspectiva

social, ya que singulariza el caso específico de un hombre o mujer que está pasando

por una situación de deportación o criminalización no justificada.

Figura 1

Notas publicadas sobre la migración entre México y Estados Unidos en los periódicos

seleccionados durante el tercer periodo del corpus (22/04/17-06/05/17).

Fuente: Elaboración propia.

Figura 2

Porcentaje de notas sobre migración entre México y Estados Unidos publicadas en primera

plana 136 por los periódicos seleccionados durante el tercer periodo del corpus (22/04/17-06/05/17).

Fuente: Elaboración propia.

Figura 3

Total de notas divididas en las diferentes perspectivas en los periódicos seleccionados

durante el tercer periodo del corpus (22/04/17-06/05/17).

Fuente: Elaboración propia.

En los periódicos mexicanos de circulación nacional hubo una menor presencia de la

temática migratoria en portadas. Además de mostrar únicamente dos ejes de tratamiento

informativo: político y social. En estos diarios, no se abordaron los temas de seguridad

ni los económicos, únicamente decidieron abordar el tópico migratorio desde una perspectiva

interna y de focalización hacia actores políticos de la Ciudad de México como Miguel

Ángel Mancera.

Actores sociales

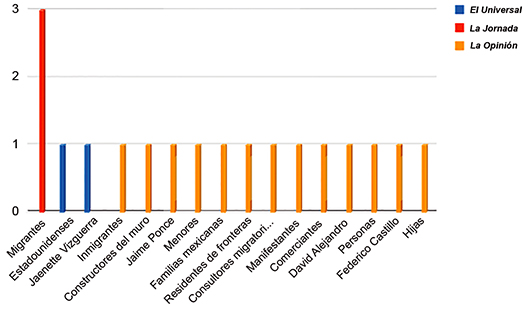

En lo referente a los actores sociales, se emplea el concepto «migrantes» como un

término genérico y su percepción se asocia con personas indocumentadas que aspiran

alcanzar “el sueño americano”. Por lo tanto, en los titulares de las notas no se hacen

distinciones entre migrantes indocumentados, residentes e hijos de migrantes.

La representación de actores desde los migrantes suele partir de condiciones generalizadas

de vulnerabilidad -como Jaime Ponce o David Alejandro, dos migrantes mexicanos deportados,

cuyas historias fueron retomadas por La Opinión- o casos esporádicos de éxito: líderes políticos y personas con seguridad social

y legal, Jeannette Vizguerra, una activista mexicana que fue incluida en la lista

de las 100 mujeres más influyentes del mundo de la revista Time, y con quien El Universal publicó una entrevista en su edición del 22 de abril con llamado en primera plana.

También se invisibiliza a los migrantes como sujetos y estos son transformados en

estadísticas como parte de un colectivo. El tema de la migración es tratado si alguna

figura política o pública toma una postura o hace una declaración al respecto.

Por otra parte, las mujeres migrantes no son retomadas en la prensa y en el discurso

político de la misma forma que lo son los hombres migrantes. Jeannette Vizguerra6 fue la única voz de mujeres migrantes mexicanas registrada en los medios analizados,

a partir de la lucha por los derechos humanos que ha emprendido desde su posición

en EEUU.

La Opinión creó una serie especial de varias entregas con motivo de “Los 100 primeros días de

Trump”. Consistió en un análisis sobre la coyuntura política, a partir de las decisiones

tomadas por el presidente de Estados Unidos, Donald Trump. Abordó diversas dimensiones:

la política, la económica y la social, prevaleciendo el tema migratorio, pues acaparó

las dos entregas de la serie durante el periodo estudiado: “Deportaciones: la máquina

calienta motores” (25/04/2017) y “Frontera: zona de guerra” (27/04/2017).

La orientación de los periódicos responde a diferentes necesidades de acuerdo con

el público al que va dirigido. El poco uso de adjetivos en titulares y sumarios se

emplea para otorgarle mayor seriedad al tratamiento de la información, evitando caer

en notas sensacionalistas. El acercamiento periodístico de La Opinión abarca una sección sobre consejos jurídicos, así los lectores pueden acercarse a

los artículos de una forma práctica y tangible en su vida cotidiana.

La Opinión no agrega los autores de los artículos en las portadas por cuestiones de estilo.

Sin embargo, el nombre de los autores aparece en las notas. No obstante, por cuestiones

del análisis no se profundizó en las notas, solo en las portadas. Por eso, la fuente

se nombra como Redacción.

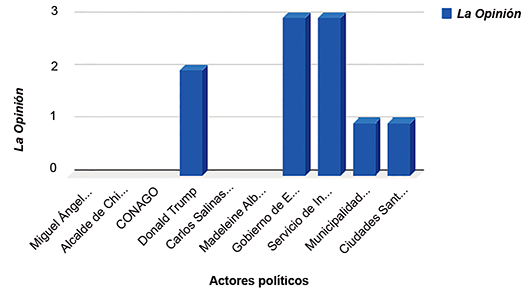

Actores políticos

El tema de la migración abordado en los tres diferentes diarios, La Opinión, El Universal y La Jornada, se retoma desde diferentes puntos de vista y cada uno incluye a sus actores políticos

según su línea editorial y el público al que están dirigidos, como es el caso de el

diario La Opinión que se dirige mayoritariamente a un sector de la población que está del otro lado

de la frontera en Estados Unidos y se trata de los migrantes que residen allá, entonces,

como se podrá ver en las siguientes gráficas, la cantidad de apariciones de los diferentes

actores políticos depende mucho del periódico que aborda la noticia.

Los actores políticos tienen un papel muy importante dentro del tema de la migración

entre México y Estados Unidos en los diferentes diarios, La Opinión es el diario que más notas presentó acerca del tema tratado en esta investigación

y no es la excepción dentro de los actores políticos como se puede observar en la

Figura 6.

Figura 4

Perspectiva abordada por los periódicos seleccionados durante el tercer periodo del

corpus (22/04/17-06/05/17).

Fuente: Elaboración propia.

Figura 5

Actores sociales.

Fuente: Elaboración propia.

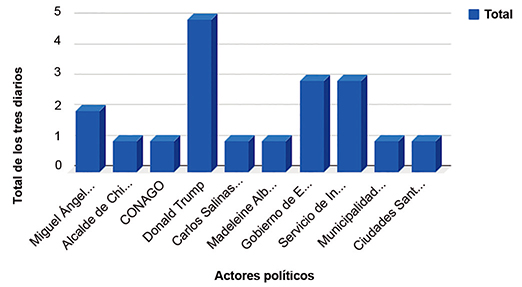

Figura 6

Actores políticos referidos en La Opinión durante el tercer periodo del corpus (22/04/17-06/05/17).

Fuente: Elaboración propia.

En esta gráfica se observa que los actores con mayor número de apariciones dentro

del diario La Opinión fueron el gobierno de EEUU, Servicio de Inmigración y Aduanas de Estados Unidos (ICE)

con tres menciones y el presidente Donald Trump con dos menciones dentro de las notas,

esto debido a que el público directo de este diario son los migrantes en Estados Unidos

y tienen necesidad de estar más enterados de los acontecimientos que afectan directamente

su estabilidad como migrantes en Estados Unidos.

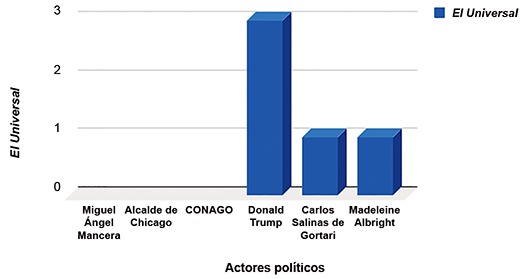

En la siguiente gráfica (Figura 7) del diario El Universal, se puede observar que está más orientado a hablar sobre los actores políticos que

tienen mayor influencia en la sociedad que sobre una dependencia ligada directamente

al tema de migración como es el caso del diario La Opinión, aquí se menciona tres veces al presidente Donald Trump, una vez a Carlos Salinas

de Gortari y a Madeline Albright.

Figura 7

Actores políticos referidos en El Universal durante el tercer periodo del corpus (22/04/17-06/05/17).

Fuente: Elaboración propia.

Por ser un diario que no está en contacto directo con un público migrante como el

de La Opinión, sus personajes principales son personas influyentes en el poder y que de alguna

manera retoman el tema de la migración como un asunto de importancia, más no a los

migrantes como tal.

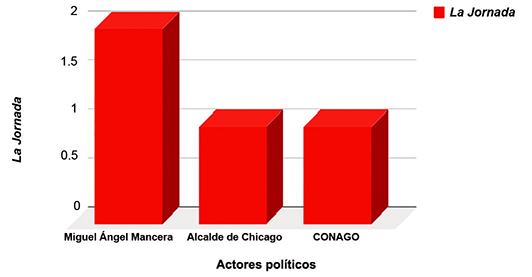

En la siguiente gráfica (Figura 8) que muestra los resultados del diario La Jornada, el actor político con más apariciones es Miguel Ángel Mancera, jefe de gobierno

de la Ciudad de México, le sigue el Alcalde de Chicago y Conago, en este diario no

se le da voz a los migrantes, los actores políticos son los que de alguna manera ven

por ellos, y se hacen cargo de su “bienestar”.

Figura 8

Actores políticos referidos en el diario La Jornada durante el tercer periodo de la muestra (22/04/17-06/05/17).

Fuente: Elaboración propia.

Juntando las tres diferentes gráficas se obtiene el resultado mostrado en la Figura 9, donde claramente se puede observar la tendencia que sobresale de las demás, y los

actores que tienen más voz, en este caso, el presidente Donald Trump sobresale con

cinco menciones en total.

Figura 9

Actores políticos referidos en las primeras planas, de los tres diferentes diarios

seleccionados durante el tercer periodo de la muestra (22/04/17-06/05/17).

Fuente: Elaboración propia.

Atributos y adjetivos

En la teoría de la agenda setting: “Se han incorporado conceptos como el otorgamiento de estatus, el estereotipo la

construcción de imagen y el selector de las noticias […] El estereotipo y la construcción

de la imagen, que tiene que ver con la relevancia de los atributos son ejemplos de

establecimiento de agenda de segundo nivel” (McCombs 2006, 168). Asimismo, prosigue MacCombs: “La explicación del segundo nivel del establecimiento

de la agenda de los atributos, también vincula la teoría con un importante concepto

contemporáneo: el encuadre”, donde “encuadrar es la selección de -y el énfasis en-

atributos concretos en la agenda mediática cuando hablamos de un objeto” (2006,169

y 170). De esta forma, en el tema de migración a los actores sociales, políticos e

incluso instituciones se les atribuyen adjetivos para construir una imagen y/o un

estereotipo.

En el periódico La Jornada, dos portadas pusieron énfasis en las declaraciones del jefe de gobierno de la Ciudad

de México, Miguel Ángel Mancera, adjetivándolo como una persona exitosa por apoyar

a los migrantes. Asimismo, en su agenda se informó acerca de las políticas migratorias,

mismas que se consideran privatizadoras. Y solo dedicó una portada, en la cual los

enunciadores son los migrantes, donde declaran luchar por sus derechos laborales.

Por su parte, El Universal dedicó portadas a declaraciones donde se menciona a Donald Trump y a sus acciones,

con adjetivos completamente negativos, se ha construido una imagen en la cual es:

estúpido y perdedor. También se ha adjetivado de forma general al los gobiernos mexicano

y estadounidense como: inseguros, injustos e ineficientes, pero desde la voz del ex

presidente mexicano Carlos Salinas de Gortari, creando una imagen de él como una persona

crítica. Se dio voz también a Jeanette Vizguerra, migrante mexicana, e implícitamente

se le adjetiva como luchadora social.

Por último, La Opinión se ha encargado de crear una imagen negativa de las instituciones estadounidenses

a las que les compete resolver temas de migración. Del mismo modo, cuando se menciona

el muro o la frontera, se les adjetiva como peligrosos y riesgosos. En cuanto a los

migrantes se les ha adjetivado con una dicotomía: víctimas/luchadores, porque se mencionan

las causas por las cuales se han convertido en víctimas, pero también las acciones

que los migrantes han efectuado para luchar contra las injusticias.

En general, la prensa analizada trata la información a través de encuadres noticiosos

como: 1) interés humano (cuando se habla de los migrantes como víctimas); 2) conflicto

(por la postura de Donald Trump y los que discrepan la construcción del muro); 3)

atribución de responsabilidad (se enuncia la ineficiencia de instituciones encargadas

de regular la migración en EEUU y México). De esta forma, se excluye el encuadre de

consecuencias económicas y otros aspectos como qué pasa con la mujer y los niños migrantes.

Verbos

Realizar únicamente el conteo de los verbos aparecidos en las notas sobre migración

en los tres periódicos durante el periodo correspondiente a la presente investigación

resultaría ambiguo. Sus resultados, apariciones y repeticiones no dicen mucho sobre

la construcción de la agenda de los medios, pues sin un previo tratamiento, el conteo

de verbos no ayuda en la presente investigación.

El tratamiento elegido para el análisis de los verbos consiste en realizar una clasificación

de estos de acuerdo con el carácter positivo o negativo que denotan para designar

a los actores políticos y sociales. Los verbos, al igual que los adjetivos, colaboran

en la construcción de la imagen, en este caso de los actores políticos y sociales,

al designar acciones que los actores realizan.

Durante el periodo elegido se contabilizaron en las notas periodísticas relacionadas

con la migración un total de 58 verbos diferentes en los tres diarios, de los cuales

únicamente se repitieron tres en una ocasión (crecer, acechar, ayudar) y un sólo verbo

(marchar) se encontró en dos medios diferentes (La Jornada y La Opinión). Esto da un total de 63 verbos localizados en los tres periódicos, la siguiente

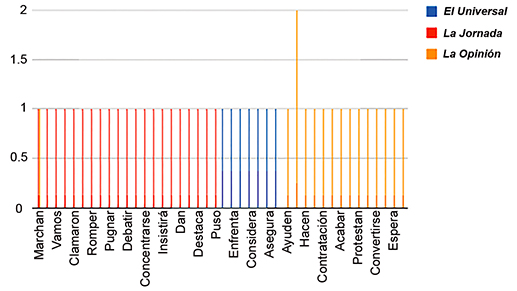

gráfica (Figura 10) lo representa de manera visual.

Figura 10

Verbos positivos.

Fuente: Elaboración propia.

De acuerdo con la clasificación previamente establecida entre verbos positivos y negativos

se llegó a la conclusión de que existen 42 verbos diferentes empleados positivamente

para designar acciones favorables que realizan los actores políticos o sociales. La

mayoría de estos verbos se encuentran en La Jornada, esto debido al carácter de las notas publicadas en este medio, lo cual se ejemplifica

en la Figura 10.

Por ejemplo, el tratamiento de la información alrededor del tema de la migración en

La Jornada se centra en las acciones del que fuera jefe de gobierno de la Ciudad de México,

Miguel Ángel Mancera. La nota publicada el 6 de mayo de 2017: “Dan a Mancera honoris causa por apoyo a indocumentados”. Es necesario indagar en todo el enunciado para determinar

si un verbo es empleado de manera positiva o negativa, en este caso, al emplear implícitamente

el verbo apoyar, a través del sustantivo “apoyo”, se está denotando una acción positiva

realizada por Mancera la cual, además, le ha generado recompensas.

De esa manera, podemos observar que el uso de los verbos de manera positiva ayuda

a crear una imagen favorable para ciertos actores políticos o sociales. La creación

de imágenes tanto positivas como negativas de los personajes e instituciones son determinadas

por la agenda establecida del medio.

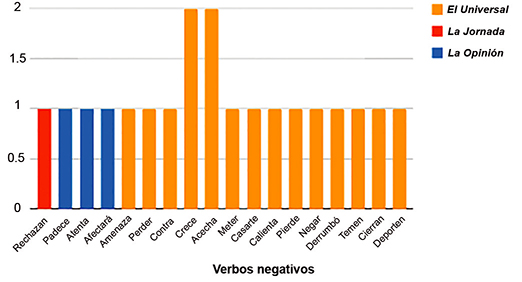

En contraparte encontramos “verbos negativos”. El total de verbos negativos en el

periodo temporal establecido es de 18. Que los medios hayan empleado un mayor número

de “verbos positivos” que negativos representa que se han preocupado más por crear

buenas imágenes de ciertos actores antes que descalificar a sus contrapartes. De esos

18 verbos negativos, 14 se encontraron en La Opinión, lo cual se observa en la Figura 11.

Figura 11

El Universal, La Jornada y La Opinión.

Fuente: Elaboración propia.

Por ejemplo, analizando los titulares de La Opinión, encontramos el siguiente título el 22 de abril del 2017: “Gobierno amenaza ciudades

santuario”. Aquí, el verbo amenazar funciona de manera negativa haciendo una afirmación

del peligro que corren las ciudades con mayor población de migrantes, colocando al

gobierno (de Estado Unidos) como el personaje antagónico en este hecho.

Continuando con el mismo tema, encontramos el siguiente encabezado publicado el día

26 de abril del 2017: “Trump pierde batalla para negar fondos a las ciudades santuario”.

Al utilizar el verbo perder se está descalificando al actual presidente de los Estados

Unidos. El tiempo verbal “pierde” tiene una connotación negativa, pues al hablar de

la derrota, involucra una victoria que alguien más tuvo por encima del presidente

Trump.

Los verbos sirven para designar las acciones que realizan tanto los actores políticos

como los sociales. Su utilización en la designación de las acciones ayuda a los medios

a crear una imagen de los personajes. Dicha imagen es creada a partir de la agenda

establecida que regirá la línea editorial del medio. Como se observó hay una mayor

predominancia de los verbos positivos, los cuales sirven para crear una buena imagen

de los actores en contraparte de los verbos negativos, los cuales son en mayor medida

empleados por el diario La Opinión.

Conclusiones

Durante el proceso de la investigación, se pudo notar que los migrantes no son los

sujetos protagonistas de la noticia, sino los altos mandatarios quienes hacen las

declaraciones respecto del tema, mayoritariamente en los periódicos nacionales, La Jornada y El Universal. Por eso, la perspectiva del migrante se invisibiliza, al igual que la de las mujeres

pertenecientes a este grupo. Por otra parte, la cobertura de notas sobre migración

se ve afectada por la agenda política y mediática local, como las elecciones o problemáticas

nacionales.

En este sentido, se tomó como base la cantidad de notas publicadas por los diarios

en territorio mexicano en tiempo de elecciones para el Estado de México. Si de facto

no dotaba de mayor relevancia al tema, durante este periodo fue mucho menor su aparición

o hasta ausente.

El aspecto social del proceso de migración es el más retomado en el análisis a partir

de la incidencia de notas presentadas en portada y primera plana. La Opinión retoma estos actores por el público al que va dirigido: migrantes mexicanos en Estados

Unidos. Dicho medio es el que da más voz a los migrantes, pero siempre desde la dicotomía

luchador/víctima.

Al observar las gráficas de los actores políticos de los diarios de tiraje nacional

(La Jornada y El Universal) concluimos que su tendencia respecto el tema de la migración y los migrantes se

retoma desde los personajes políticos con mayor fuerza o con un mayor impacto social,

estos dan voz y fuerza a los migrantes, ven por ellos, pero no se hablan de ellos

ni de sus problemáticas abordadas desde dentro de sus comunidades, a diferencia del

diario La Opinión donde se muestran notas periodísticas con una tendencia social que aborda las problemáticas

de los migrantes.

La investigación presentada tiene limitantes que podrían ser explotadas para entender

el fenómeno de la migración en la prensa con más profundidad. Dado que solo se analizaron

los titulares y sumarios de las portadas y primeras planas, y no los notas informativas.

Por otra parte, con los resultados obtenidos se podrán investigar los efectos e implicaciones

que tiene en la sociedad la invisibilización de los migrantes en la prensa escrita.