Un primer acercamiento al concepto que nos atañe, nos ubica en un terreno sobremanera

escabroso. Es decir, las desapariciones se convierten en prácticas donde se produce

la mayor crueldad que pueda inflingirse sobre un ser humano: su eliminación repentina,

para desintegrar todo vestigio acerca de lo que fue en vida; se le arrebata su existencia

de la forma más violenta y, con ello, se destruye el tiempo en el que se encontraba

ubicado, su espacio queda sin forma, su temporalidad espacial se desmorona al quitarle

la posibilidad de seguir en el presente vívido y tener un futuro posible; queda únicamente

como algo nebuloso, en un pasado que se articula, si bien le va, como una serie de

sucesos entre lo que existió y lo que ya no está. Este acto queda grabado en la memoria

colectiva, sobre todo de familiares y amigos cercanos, y de los que siguen aquí, en

esta realidad, inmersa en la violencia estructural perpetuada desde el crimen organizado.

Y, con la indiferencia en muchos casos del Estado nacional, se sucumbe ante la incapacidad

de brindar y garantizar la paz social imprescindible para que la vida cotidiana adquiera

la seguridad necesaria.

Por otra parte, a quienes les sobreviven, les toca vivir, en buena medida, en la angustia,

el miedo y el temor1 de no saber más del él(ellos), de ella(s), el “ya no sabemos dónde está”. La inferencia

creada arranca de raíz el sentido de un presente prolongado y de un futuro posible,

la extinción producida se reduce a la extirpación de la voluntad de vivir; el sobresalto

ocasionado confiere a la víctima “su muerte súbita” y al victimario le resta la posibilidad

de seguirle considerando como un ser humano, su inhumanidad le lleva al terreno de

la banalidad del mal, como el lugar de refugio del asesino. Quitar la vida de manera

violenta detenta, en el ejercicio del poder, la podredumbre del sistema en el que

se está inmerso, por haber este deteriorado hasta los cimientos el ejercicio de la

justicia. Ante la embestida de la violencia, las formas de organización institucional

quedan vulneradas y, en este sentido, la vida pierde la seguridad de su existencia

para una parte de la sociedad.

Al pensar en la violencia estructural que forma parte de lo cotidiano que nos rodea,

es natural preguntarnos, a partir de ese temor y/o miedo que nos aqueja como sociedad,

¿qué hace el Estado para solucionar semejante atrocidad sobre sus gobernados, cuando

las políticas públicas son insignificantes, cuando el dolor de la sociedad no encuentra

sosiego? La espiral de esta violencia se convierte en parte intrínseca de la vida

social y a la sociedad no le queda más remedio que organizarse para defenderse del

mal que le aqueja, el Estado no acepta la autorganización social, puesto que pone

en entredicho sus propias políticas de seguridad y, sobre todo, cuestiona las nuevas

disposiciones para interceptar esas muertes, poderles dar cierto fin y regresar a

la paz social. Luchar contra esta bola de nieve que nos ha caído encima y en este

entramado político y social, donde las estrategias del Estado fallan permanentemente,

es infructuoso, queda lo que nos dice Pascal Bruckner:

El remordimiento es una mezcla de buena voluntad y de mala fe: un deseo sincero de

cerrar las antiguas heridas, ansia secreta de quedar fuera del juego. Llega un momento

en que la culpabilidad moral, metafísica, permite sustraerse a cualquier responsabilidad

política real. La deuda con los muertos prevalece sobre el deber hacia los vivos.

El arrepentimiento crea personas que se excusan por los delitos del pasado para escurrir

el bulto de los crímenes del presente. Repliegue cobarde sobre las fortalezas septentrionales,

renuncia a difundir las ideas democráticas, a contener la barbarie. (Bruckner 2006, 84)

En este sentido, la democracia se convierte en un lastre que arrastra las escalas

de la penuria, al quedar su existencia inmersa únicamente en el papel, mientras que

la barbarie ha ocupado su lugar y, bajo esta perspectiva, la desaparición se convierte

en sinónimo de muerte, como el espacio desintegrador de cuerpos, borrándolos de la

faz de la tierra, sin que se produzca ninguna transformación.

I

Se pone en funcionamiento un estado de incertidumbre en la medida en que un sujeto

o sujetos se convierten en seres que no pueden ser ubicados por sus familiares, por

sus amistades o por sus compañeros de trabajo, entre las formas de circulación de

las relaciones de intercambio y reciprocidad que se producen entre las partes para

tener la subsiguiente convivencia cotidiana. Al desconocer la ubicación tras el devenir

de cierto tiempo cargado de incertidumbre de la persona buscada, surge la necesidad

de determinar en qué situación se encuentra el, los desaparecidos; en la medida en

que se pierde la ubicación en que deberían hallarse tras las rutinas de lo cotidiano,

se van transformando en sujetos borrosos; la falta de claridad del sitio donde deberían

estar delimita primero la duda, después la angustia y por último el temor de lo que

pudo pasar; más tarde, se inicia la búsqueda en los espacios más limítrofes de su

rutina diaria, hasta llegar a las autoridades correspondientes. Al perder la brújula

de las nuevas circunstancias de quien quiere localizar a quien no encuentran, emergen

las dudas, la vacilación, la perplejidad, se generan problemas de identificación de

la relación entre espacio y tiempo; el sujeto perdido, al convertir en una incógnita

su ubicación, hace presentes la desorientación y la inestabilidad emocional; la necesidad

de tener la seguridad de encontrarlo vivo se convierte en el aliciente para implementar

la búsqueda, primero desde lo más cercano al círculo familiar, para después pasar

al espacio institucional de los servicios de seguridad del Estado (las diferentes

corporaciones policiacas y en muchas otras ocasiones a las fuerzas armadas) sin encontrar

una respuesta adecuada.

Se sienta un precedente, al sujeto al que violentamente le ha sido arrancada la vida

de su lugar de confort2 se le ha destruido de raíz la posibilidad de acceder a un tiempo narrativo-existencial,

de las diversas acciones que ha llevado a cabo a lo largo de su existencia; el principio

de acto vivido asalta la realidad, en este entramado de nociones perversas e irrupciones

que borran cualquier tipo de solidaridad con la existencia humana, el destello de

incertidumbre producido se aloja en la constitución de la diseminación, no solo del

discurso, sino, además, del sentido de pervivencia social, como lo es destrozar una

vida para darla por terminada. Determinación ejecutora de importancia en la medida

en que desorganiza, a través del caos, procesos de significación de la propia existencia

humana. La insignificancia emerge cual síntoma productor del dolor y del deseo de

justicia, de que aparezca con vida, pero, en el imaginario, ese vértigo se traduce

en la necesidad de encontrar al ejecutor, al asesino de cuerpos y almas que por cualquier

cosa desata su furia para desaparecer un cuerpo humano, irrumpiendo en la historia

de vida del sujeto y su comunidad; así, la esperanza puede mostrarse lejana.

El valor de la convivencia como efecto solidario se va desvaneciendo, la angustia

empieza a ocupar su lugar; en el entramado de percepciones aparecen posibles interrogantes:

¿cuáles fueron los motivos de que ya no se encuentre entre nosotros?, ¿cuál era su

ocupación y en qué andaba?, ¿por qué ha desaparecido?, en cascada van sucediéndose

posibles preguntas, dudas, incógnitas, así como las imaginarias respuestas que queremos

y deseamos tener. Sin embargo, habrá que tener en cuenta que la desaparición de una

persona deberá necesariamente dejar alguna huella significativa de su ausencia, de

una ausencia que se convertirá para los presentes en signos de muerte.

II

Los dos párrafos anteriores nos sirven de preámbulo para iniciar un acercamiento a

la noción de desaparecido, como un asalto a la dignidad de lo humano; la banalidad

del mal hace su trabajo en favor de la destrucción y el dolor de quienes le sobreviven

en el ámbito social y familiar. Desvanecer una vida en el entramado del orden social

nos lleva a pensar y a actuar en el marco de la disipación, como la empresa de dar

por finiquitada una existencia; en este devenir, el hecho principal es la acción directa

de terminar con la vida de una persona, pero, a la vez, constituir la irrupción del

terror como un daño colateral en el ejercicio del poder, de la ausencia de la seguridad

pública, enviando un mensaje y su simbolismo de acallar cualquier manifestación. La

operación se convierte en una actividad que infringe lo cotidiano, el hacedor-victimario

en su carácter de impunidad se convierte, cual verdugo, en un perpetuador de la muerte,

pero de una muerte que lleva el sello de no encontrarás el cuerpo. Así las cosas, y porque el cuerpo no se encuentra, no existe delito que perseguir,

el cuerpo se hizo humo, por decirlo de una manera metafórica, y en el terreno de la

legalidad, la espera se vuelve interminable, ¿quién va a buscar?, ¿quién puede hacerlo

y tiene las herramientas técnicas para encontrarlo? Las preguntas saltan a la vista,

pero caen en el vacío, el contenido se convierte en la voluntad judicial y política

para iniciar el proceso de búsqueda (aunque se puede sostener que es una obligación

del Estado proceder en el marco de la ley). Para entrar en el debido procesamiento

de la información recabada se notifica a los familiares el inicio de la contingencia

de la investigación, se trata de tranquilizar, para que se formalice el discurso,

para que se sepa que se hará algo al respecto, pero en realidad no se hace nada, bien

por la falta de interés de las autoridades o bien por el desconocimiento de los miembros

encargados de llevarlo a cabo; puesto que no saben cómo buscar, no saben qué hacer,

y al desconocer la práctica y la técnica de búsqueda en una buena cantidad de casos,

la improvisación de muchos de los elementos determina una búsqueda infructuosa.

El orden del Estado manifiesta una inestabilidad que deja al descubierto su debilidad

para establecer pautas de comportamiento social equitativas, el desequilibrio se encauza

en muchos casos en la perpetuación de la violencia como el único fin de sobrevivencia;

quien hace uso de ella, se convierte en la maniobra de llevar a cabo acciones de fuerza

en contra de quien esté frente a él, desarrollando un instinto agresivo y convirtiéndolo

en su principal causalidad de vida, la inexistente falta de oportunidades para llevar

otro tipo de vida desvanece la oportunidad de tener un futuro digno. En este sentido,

la violencia, la corrupción, la impunidad y la pobreza se convierten en el entramado

de prácticas que trasladan al sujeto hacia un camino de negocios ilícitos y a imponer

todo tipo de violencias para sobrevivir a cualquier costo. En ambas aristas de lo

cotidiano, los diferentes cuerpos vivientes, los victimarios y las víctimas desaparecidas,

allanan el campo social,3 se construyen espacios semánticos donde los discursos legaloides juegan el papel

de interlocutores entre las personas vulnerables, sobrevivientes de los actos violentos,

y las autoridades, quienes en muchos de los casos suelen ser cómplices del crimen

organizado; la recepción de la práctica coadyuva a presentar al crimen organizado

y al Estado en cierta sinonimia como una coparticipación de la impronta del terror.

El terror político es una de las expresiones más crudas de los demonios que habitan

en el cerebro humano. Si un asesino serial es un monstruo con una capacidad de destrucción

ingente que puede pasar por el tranquilo vecino que cultiva su jardín al lado de nuestra

casa, el dirigente paranoico puede presentarse como el abnegado político que se enfrenta

sin temor a los males sociales y que tiene la voluntad inquebrantable de combatirlos

sin cuartel.4

La metáfora anterior, nos da la pauta para argumentar en el terreno de las razones

de Estado sobre la necesidad de constituir gobierno a través de la honestidad de sus

representantes, buena falacia, que en la mayoría de los casos no se ha cumplido, en

la medida en que los comerciantes ilegales se infiltraron en el Estado, estableciendo

alianzas y contratos de intercambio simbólico y material (puede verse el caso paradigmático

de García Luna en el gobierno de Felipe Calderón, como una de las puntas del iceberg,

entre otros muchos casos). Al convertir al Estado y a muchos de sus funcionarios al

servicio del crimen organizado, la información producida por la autoridad lleva copia

a sus socios y, en este intercambio, la seguridad pública se convierte en el escenario

de complicidad con la delincuencia. Es en este sentido que la información de poder

y los criminales se han sabido mover corrompiendo a los funcionarios con sus regalías,

lo cual equivale a decir que en cuestión de violencia y del miedo infringido a la

sociedad estamos lejos de poder solventar un nuevo orden institucional.

La complicidad entre las razones de Estado y el crimen organizado en una sucesión

de alianzas entre pares, para enriquecer a los sujetos involucrados directa e indirectamente,

como un efecto colateral de la violencia producida, nos adentra en un territorio simbólico

y material que corrompe las razones del Estado de sus principios de gobernanza. Esto

es, los derechos y obligaciones del gobierno se fragmentan atravesados por la corrupción

y la impunidad, y, en ambos casos, el deterioro político, administrativo, ético, y

en general como proveedor de la seguridad y la paz social, se quiebran en favor de

la desvalorización de lo que significan las razones de Estado (véase los gobiernos

del PAN, Fox y Calderón, y PRI, Peña Nieto); bajo este paraguas deteriorado, la infiltración

y la generación de incertidumbre colectiva se convierten en un efecto aleatorio, que

queda atrapado en una nueva vertiente del miedo social, en el que la participación

de algunos integrantes del gobierno se convierten en cómplices de los negocios de

los victimarios y, en esta razón desproporcional a los principios fundamentales del

Estado de brindar seguridad a sus gobernados, se cambia de forma significativa para

trasmutarse en un hacedor de la muerte a través de ciertos ejecutores dentro del propio

Estado, por sus alianzas con la delincuencia organizada. En este sentido, hay que

hacer presente si nos encontramos de alguna forma bajo las estrategias de cierto nivel

de terrorismo5 que ataña tanto al Estado como a las bandas delictivas como socios en la impartición

del terror.

Bajo la definición de la nota 5 de Eduardo González Calleja acerca del terrorismo

de Estado, en nuestra apreciación, la noción de terrorismo puede y debe extenderse

de la misma forma a las acciones del crimen organizado, que cometen significativamente

el mismo tipo de actos, muchas veces con una mayor saña a través de la tortura sin

límites y la desaparición de los cuerpos, o, por lo contrario, por las diferentes

maneras de producir miedo e intimidar a la sociedad, y en algunos casos al propio

gobierno, dejando los cuerpos desmembrados en bolsas de basura fuera de escuelas,

oficinas públicas, entre otros lugares, significando que la acción de destruir el

tejido social de las comunidades y de la sociedad en su conjunto debería quedar incluida

en las prácticas que detonan la violencia por parte de estos grupos y ser clasificados

como terroristas. Esta connotación tendría una nueva catalogación en el estudio de

los crímenes que cometen y, por tanto, el ejercicio de este tipo de violencia debería

tener, judicialmente, nuevas valoraciones en la penalización para este tipo de delincuencia

organizada.

III

Uno de los principios que construyen nuestro paradigma se ubica en las personas de

escasos recursos económicos al convertirse en personas vulnerables para el sistema,

esto equivale a decir que la pobreza se convierte en uno de los vehículos por donde

se puede transitar de un trabajo legal muy mal remunerado -dado el ejercicio de la

explotación del trabajo, que convierte al trabajador en un hacedor de pobreza, mientras

que los patrones se enriquecen a través de dicha explotación de la mano de obra barata-,

a una situación desbordada en la localidad donde algunos trabajadores intentan buscar

otros lugares laborales con mejores salarios, y así, en este desplazamiento, se pueden

encontrar con enganchadores, con personas que ofrecen trabajos bien pagados en diferentes regiones del país sin

ningún tipo de garantías ni laborales ni personales.

Ese tipo de intermediarios ofrecen trabajos donde sucedió lo que a continuación voy

a narrar, de manera breve, al hermano y amigo de un trabajador (al cual nombraré con

el seudónimo de Rangel) :

Rangel es un trabajador de la construcción, su desempeño como albañil lo lleva cabo

en la Ciudad de México y en el estado de Morelos, principalmente en Cuernavaca, estado

y capital, estos últimos, sumergidos desde hace décadas en la violencia estructural,

la falta de gobierno estatal y municipal, la corrupción y la impunidad de las autoridades,

como es de todos sabido, convirtiéndolos en lugares donde la ley no existe: por otra

parte, los salarios y las prestaciones sociales de los trabajadores son precarios,

por lo cual, el abuso de quienes dan trabajo viola todas las formas de la legislación

laboral; en este entorno donde Rangel se desempeña, en este contexto, a uno de sus

hermanos y a un amigo cercano, les ofrecieron un trabajo en Tamaulipas, sin darles

mayores detalles del tipo de trabajo, pero sí de un mejor salario por llevarlo a cabo;

el enganchador los convence y las dos personas se mudan a Tamaulipas, donde, al llegar,

les dan la pauta del tipo de trabajo a realizar y seguramente cierto entrenamiento

para llevarlo a cabo. Por otra parte, iban implícitas las propias condiciones del

trabajo, el salario a percibir y las posibles consecuencias en caso de no realizarlo

correctamente. Ante esta situación, estas dos personas de Cuernavaca deciden no involucrarse,

pues el patrón era del crimen organizado; de tal modo y al no querer realizar actos

delictivos, huyen rumbo al sur. Apenas le avisan a Rangel, se deshacen de sus celulares

y desaparecen del ámbito familiar, para proteger a la familia y para no ser detectados

por la banda en cuestión... Hasta la fecha, Rangel y su familia no saben que pasó

con su hermano, si se sigue escondiendo o si fue capturado, no lo saben, y la incertidumbre

se apodera de la familia, el miedo y el temor se convierten en parte de su cotidiano,

pero, sobre todo, esta forma de vivir en el límite, forzado por un sistema desigual

inmerso en el neoliberalismo, que proporciona grandes riquezas a una minoría y pobreza

para la mayoría de la sociedad, que sin mayores oportunidades se convierten en blanco

de la violencia estructural que impera en el país.

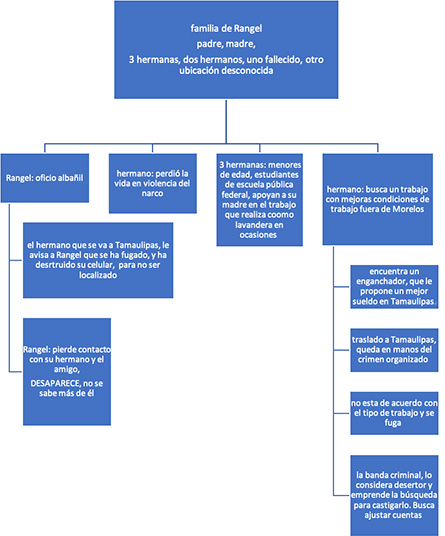

Cuadro 1

Fuente: Elaboración del autor.

El cuadro anterior, nos permite adentrarnos en un proceso de complementariedad basado

en la complejidad humana, entendida esta como la acción recursiva para plantear, desde

diferentes escalas procesuales, la incompletud de posicionamientos que dan lugar a

nuevas preguntas, acerca de los hechos reales, teniendo siempre en consideración el

vínculo existente entre realidad y acontecimiento, como el procedimiento de construcción

de eventos y hechos que desembocan en argumentaciones teóricas y prácticas acerca

de lo estudiado. Se establecen campos semánticos, que dejan de manifiesto lógicas

situadas en la formulación del entramado direccional de un sistema complejo. De esta

forma, se delimitan unidades mínimas de significación que representan en cada escala

su congruencia, para establecer diferentes planos de acercamiento, donde la incertidumbre

y la autosimilitud reproducen diferentes sistemas límite en el orden existente, de

un lado, el institucional y, del otro, como un articulador de la relación entre pasado

y presente, en determinaciones geopolíticas y espaciales. Dichos articuladores devienen

en complementariedades específicas de unidades de significación que concatenan diferentes

espectros.

La familia de Rangel proviene de la clase trabajadora, y durante varias generaciones

han pertenecido al mundo de la mano barata en el orden laboral, el padre trabaja en

la obtención del carbón que vende a pequeños establecimientos que se lo solicitan

con una paga miserable; la madre es lavandera y su trabajo lo lleva a cabo donde solicitan

sus servicios. En ambos casos, no tienen ningún tipo de prestación social, ni siquiera

un salario mínimo por su trabajo; sus tres hermanas estudian en la primaria federal

y la secundaria pública, y apoyan a la mamá en lo que pueden.

Además, está Rangel, quien se dedica a la albañilería,6 no ha llegado a convertirse en maestro, no terminó sus estudios en la secundaria

por apoyar a la familia; sus otros hermanos, uno menor, era parte de un cartel en

Cuernavaca y murió en un enfrentamiento entre bandas locales, su otro hermano es quien

intentó realizar el trabajo foráneo en Tamaulipas y, al ver de lo que se trataba,

se retractó y puso su vida en peligro al retirarse de dicho trabajo; con cierta seguridad

cabría pensar que si regresaba al seno familiar los pondría igualmente en peligro

a todos en la casa.

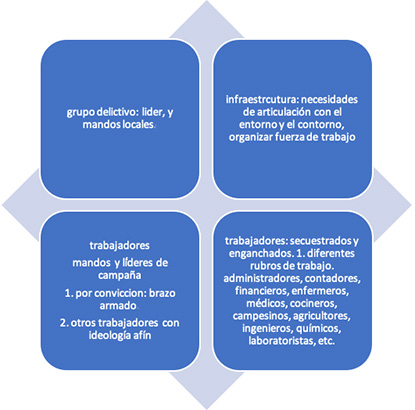

Describimos en este punto el posible grupo delictivo en el que fue enrolado el hermano

de Rangel, percibimos que por su salida intempestuosa, seguramente se trata de un

grupo inmerso en el crimen organizado.7 Al huir del grupo, se le reconoce como un desertor y eso se paga con la vida, siendo

muy probable que haya un grupo en su búsqueda para ajustar cuentas, esta perspectiva

nos ubica en un posible grupo paramilitar con entrenamiento en el ejercicio de la

milicia, lo cual establece características de organización semejantes a las de las

fuerzas armadas en la medida en que para establecer un grupo así y tener cierto poder,

son necesarias diferentes profesiones y, en buena medida, tendrá una fuerza laboral

con diverso tipo de personal, alguno dedicado a dar manutención alimentaria, otro

a servicios médicos al brazo armado, pero también es necesario tener administradores,

contadores, médicos y enfermeras, así como agricultores y campesinos, químicos e ingenieros,

por mencionar algunos. Se construye toda una infraestructura para poder organizar

al grupo en el que se trabaja y, sobre todo, existe un brazo armado que deberá saber

utilizar todo tipo de armamento. Hay que tener en cuenta que buena parte de la fuerza

laboral que tiene este grupo consta, en primer lugar, de aquellos convencidos de su

pertenencia, pues para ellos es una forma de vida, y proceden de diferentes ámbitos

laborales, tanto legales como ilegales, como la delincuencia, las fuerzas armadas,

cuerpos policiacos, entre otros. Pero también, se encuentran aquellos que están contra

su voluntad, quienes fueron secuestrados de sus lugares de origen por la necesidad

de contar con sus habilidades y experiencia en sus actividades profesionales, finalmente,

se hallan los que fueron enganchados bajo mentiras, aquí se aglutina una serie importante

de trabajadores que se encuentran al servicio de la banda y que le da forma a la organización

delictiva; para todo ello es necesario que controlen territorios donde puedan guarecerse

del Estado nacional. Sus guaridas deben aparentar espacios pacíficos para poder asegurar

toda la infraestructura que poseen, en diferentes espacios geográficos.

Desde esta perspectiva, el grupo delictivo debe contar con espacio-territorio suficiente

para construir la infraestructura necesaria, campo de cultivo, laboratorios, enfermería-hospital,

campamentos donde vivir, bodegas y almacenes, armerías, campos de tiro y lugares para

guardar sus vehículos, se necesita toda una fuerza laboral para darle manutención

a dicha infraestructura y sobre todo para controlar los territorios bajo su tutela.

Para ello, es necesaria cierta organización de tipo empresarial, pero, igualmente,

de tipo militar.

Cuadro 2

Conformación del grupo delictivo.

Fuente: Elaboración del autor.

En ese entorno, el desertor debe desaparecer de sus buscadores, y debe ale jarse de

su propia familia para salvaguardarla; tiene que convertirse en un ser sin identidad

en aras de su propia sobrevivencia o sucumbir si es encontrado. El entramado que se

produce queda inmerso en el terror, el miedo y el temor, por parte de los afectados

directa e indirectamente, puesto que se llega a niveles de inseguridad personal, familiar

e institucional, en la medida en que el gobierno es omiso hacia este tipo de acciones

por parte del crimen organizado. Al diseminarse el sentido de persona, el anonimato

se convierte en el formato para esconderse del posible agresor, se debe borrar cualquier

tipo de lazo que lo ubique, al tiempo que tiene que distanciarse de su propia familia,

se adquiere una nueva personalidad con un perfil bajo, se cambia el nombre, se pierden

todas las credenciales, y, sobre todo, se convierte en un ser viviente sin posibilidad

de dar marcha atrás. El presente se trastoca en una ausencia de memoria colectiva,

su yo como sujeto desaparece perdiendo su identificación como el elemento necesario para

la sobrevivencia; en cierta manera se haya, a partir de ese momento, sin una imagen

que le determine como la persona que era, como persona en sí, tiene que recurrir a

nuevas formas a través de la falsificación para adquirir una nueva identidad, sin

familia, sin amigos, sin trabajo regular; tras su desaparición se recuerda a sí mismo

que debe seguir otra ruta.

Sin embargo, esta salida del sistema de vigilancia a partir de las necesidades institucionales

del Estado, le permiten extrapolar lo dicho por About y Denis:

En materia de identificación, el registro visual aleatorio de las personas puede conducir

a aislar a tal o cual individuo, pero su valor reside más bien en su función de intimidación.

En efecto, para anticipar los riesgos y extender las formas preventivas de control,

se ha impuesto la extensión de las formas de vigilancia. (2011, 134)

Así, la tarjeta del INE, el CURP, la licencia de conducir, el pasaporte, el RFC, las

tarjetas bancarias, entre los servicios de localización más usuales, sirven para localizar

y, en muchos casos, el cruce de información entre servidores públicos/privados y miembros

del crimen organizado favorece esa localización. De cualquier forma, quien huye debe

destruir toda evidencia de su anterior existencia para pasar al anonimato. Lo anterior

implica desaparecer del orden social para asumir otra identidad.

Lo expuesto es muestra de cómo los diferentes dispositivos al margen de la legalidad

detonan y establecen pautas de un nuevo comportamiento social que se debe buscar para

adherirse a una mejor vida, es ejemplo de cómo, ante la imposibilidad de lograrlo

de la mejor manera posible a través de un trabajo digno y honesto, no queda más que

la búsqueda infructuosa y sin fin para intentar encontrarlo, el deseo y el fracaso

se conjuntan dada su condición de pobreza, y, ante la falta en muchas ocasiones de

estudios terminados a nivel medio superior o superior, del desconocimiento para utilizar

herramientas y tecnologías acordes con las necesidades industriales y empresariales,

se termina por engancharse en tareas fuera de la legalidad; por ejemplo, un licenciado en pedagogía que trabaje

en una escuela pública primaria o secundaria en el estado de Morelos obtendrá como

salario mensual $5,000.00 pesos, esta jornada laboral le tomará por lo menos un horario

completo de trabajo, y, siendo tan precaria la situación y bajo condiciones inestables

de trabajo en la legalidad, se tiene la necesidad de enrolarse en otro tipo de actividades,

de intentar obtener un mejor salario.

Queda en entredicho la posibilidad de generar salarios justos acordes con el costo

de la vida en cada escala de la organización social, como debería contemplarse en

un sistema equilibrado entre las fuerzas productivas, el trabajo asalariado y la sociedad;

la carestía queda atrapada en distintos espacios de convivencia en el marco del mercado

laboral, la explotación siempre está presente bajo el modelo económico y, con ello,

la relación entre fuerza de trabajo y salario se vuelve totalmente desproporcionada;

de esta manera, el valor del dinero supera todas las expectativas en la medida en

que proporciona, a través del consumo, poderes que justifican las acciones que se

deben emprender para obtenerlo. El mercado8 formaliza las relaciones de valor de uso y de cambio de las mercancías, y bajo este

vaivén de objetos materiales y no materiales, se desenvuelven las transacciones que

se convierten en el punto medular de ciertos deseos de obtención de mejores condiciones

de vida, imposibles de lograr bajo el modelo neoliberal para una gran mayoría de ciudadanos,

por lo que solo queda una puerta abierta: la de enrolarse en actividades ilícitas

para intentar obtener un poco de lo deseado. El movimiento producido queda inserto

en el deseo de adquirir y tener posesiones, se produce la necesidad de acumulación

de quienes tienen pocas opciones y, sobre todo, de quien desea con mayor pasión, los

jóvenes que sienten que no tienen futuro, puesto que este les ha sido robado por el

capital y sus empresarios; desde cualquier punto de vista que se vea, las posibilidades

legítimas de obtener recursos económicos bajo un trabajo honesto se difuminan para

determinar acciones que retardan el cambio social. Esto significa que el modelo económico-social

en el que estamos inmersos globalmente, e iniciado en la década de los años setenta

con los principios neoliberales, produjo en sus experimentos iniciales (como fue el

golpe de estado y la dictadura de Pinochet en Chile) el espacio para disgregar la

vida en común, para construir a través del individualismo la desintegración de las

obligaciones prioritarias del Estado, para retribuirle al mundo privado como la única

entidad que posibilita el ejercicio de la oferta y la demanda por una parte, pero,

por otra, la constante socioeconomía de jerarquizar la riqueza entre los que más tienen

y empobrecer a las grandes mayorías en favor del capital financiero. Es desde este

razonamiento que Occidente estableció/impuso la globalización, para truncar la vida

de millones de personas en el planeta y para palidecer el deseo de prosperidad a su

máxima expresión.9 En este sentido, emerge la desaparición de esperanzas de un mejor futuro para las

mayorías, y en su lugar queda, desde el anonimato, la desintegración de un futuro

posible.

IV

En la relación ejecutora entre las diferentes prácticas de organización social y la

presencia de un presente y un posible futuro nebuloso cargados de incertidumbre, ante

la incapacidad de poder resolver satisfactoriamente las diferentes condiciones de

vida, desde una perspectiva individualista como parte intrínseca del pensamiento y

práctica de los conservadores, el sujeto queda atrapado en su soledad, en la única

vertiente que tiene para conservarse, está solo contra el mundo; esta dicotomía permite

que los niveles de explotación laboral rebasen todo precedente histórico y nos reubiquemos

de nueva cuenta en un retroceso de los procesos de dignificación del mundo laboral,

aquellos días han quedado en un pasado lejano, el presente se encuentra cargado de

ausencias de las vivencias de lucha de ese pasado que logró grandes reivindicaciones

sociales. Hoy por hoy, la vida en común ha desaparecido, la organización sindical

a favor de las causas sociales (como fueron las casas de bolsa, las mutualidades,

las asociaciones y los sindicatos de acción directa), en el devenir de la segunda

mitad del siglo XX y hasta nuestro presente en el XXI,10 se perdió, se extravió todo aquello que permi tía la ayuda mutua, su desvanecimiento

acelerado, si lo cuantificamos en una línea del tiempo en la corta duración, cayó

vertiginosamente ante la seducción del dinero; las propiedades y las alianzas entre

líderes sindicales y patrones no se hicieron esperar, para dar el golpe de gracia

a las necesidades de la clase trabajadora, y la impunidad y la corrupción apoyadas

en muchas ocasiones por las políticas de privatización del Estado dejaron a flor de

piel la podredumbre del sistema para que se diluyera en la desaparición cualquier

tipo de solidaridad; la clase trabajadora quedó a merced de legislaciones preferenciales

para las empresas, y todas aquellas garantías que se tenían llegaron a su fin, desapariciones

de toda índole en favor de la minoría dueña del capital.

La premisa anterior nos ubica de nuevo en una espiral de diferentes escalas, cuyos

movimientos recrean en la distancia la noción de desaparecido en el entendido de su

recursividad; como hemos leído, el concepto en sí se encuentra totalmente empañado

a través de la violencia y la incertidumbre, movilizadas desde espacios institucionales

de políticas globales hasta los diferentes recortes en lo local, para afianzar su

perspectiva en la economía como el lugar desde donde el consumo se convierte en el

deseo del presente-futuro, pero únicamente para unos pocos elegidos dueños de los

medios de producción; la acción de la desaparición convive en diferentes ejercicios

que golpean lo cotidiano y los bolsillos de la sociedad civil que vende su fuerza

de trabajo. En este entramado de circunstancias posibles, los poderes de la organización

popular son desmantelados a partir de hacer presente la corrupción entre sus líderes,

quienes han dejado de pertenecer a la clase trabajadora, con nuevas opciones de vida

en compañía del usufructo de sus nuevas transacciones políticas afines al capital,

se cierra el espacio de la reivindicación política, queda solamente la económica que

satisface enteramente al dueño del capital, porque ha comprado en diferentes niveles

la libertad de acción del trabajador, le ha domesticado, y en este movimiento alegórico,

la servidumbre reaparece en compañía del fiel líder sindical, quien ha puesto sobre

la mesa las migajas del servilismo y la docilidad para acceder a las miserias del

capital. El desencuentro entre presente y futuro queda atrapado en el pasado lejano,

en los tiempos en que las luchas obreras tenían un sentido reivindicativo a nivel

político y económico con base en la jornada laboral, esas épocas ahora forman parte

no solo de la historia sino de los imaginarios colectivos perdidos en el tiempo.

Esas desapariciones encuentran en el tiempo diferentes adscripciones que siempre van

en contra del bien común y la organización social, se ha implementado un sistema regular

de imponer violencias en el ejercicio de los poderes fácticos, para convertir el presente

vivido en un principio de cierta cotidianeidad, en el que se ha normalizado ese ejercicio

eliminatorio que convierte en una rutina las vivencias diarias, como si esa normalización

estuviera cargada de bienestar, justicia y seguridad, y, en este sentido, la relación

entre política y ética se desintegra en función de las nuevas necesidades; esta vertiente

de desaliento confluye en un golpe directo al principio de esperanza del trabajador,

puesto que al llegar a su finiquito, el vínculo entre política y ética y su posible

mediación ahora se desarrolla entre economía y confianza, aquella que se le debe tener

al dueño de los medios de producción que vende a sus trabajadores la prerrogativa

del mejor lugar de trabajo, pero sin garantías; es el principio de esta docilidad

que denota en el discurso que no hay cambio y que la esperanza debe permutar de sitio,

para que la ética-solidaridad se desvanezca en favor del individualismo-confianza

en el patrón. Esta emergencia, producto de nuestro tiempo, arremete contra cualquier

tipo de solidaridad, puesto que esta última debe quedar únicamente en manos de la

relación fuerza-trabajo como un principio de subsistencia.

V

Durante la segunda mitad del siglo pasado, y en los comienzos del actual, la inmensa

mayoría de la gente ha vivido en países que han sido víctimas de la aniquilación sistemática

de parte de su población, ya sea durante la vida de los habitantes actuales o en el

pasado reciente de dichos países. Ellos mismos han sido las víctimas, o han estado

cerca de serlo, de tal aniquilación, han sido los perpetradores o han simpatizado

con estos, o tienen relación (o han estado cerca) de las víctimas o de los perpetradores.

Para la mayoría de la gente, los asesinatos y las eliminaciones masivas no han sido

simplemente un problema lejano, sino parte integrante y prominente de sus paisajes

mentales, emocionales y existenciales.

El señalamiento anterior, nos ubica en un terreno donde lo cotidiano y la violencia

han sido parte intrínseca de la vida social de muchos grupos sociales, sobre todo

de aquellos Estados inmersos en la pobreza extrema que se extiende a lo ancho y largo

de cada país bajo las políticas económicas del neoliberalismo, en este movimiento

de explotación desmedida, el intento de lograr cierta hegemonía democrática que sea

equitativa a las grandes mayorías, que posibilite cierta tranquilidad emocional y

permita una subsistencia digna alrededor de mejores ofertas laborales, se convierte

en un sueño imposible de lograr. Sin embargo, existen aquellos que piensan bajo el

slogan común de la pobreza: “es mejor vivir un año como reyes que toda una vida en la miseria”,

este tipo de pensamiento arranca al sujeto de su cotidiano precario y lo lanza a la

búsqueda de otras oportunidades, la única puerta que encuentran abierta con cierta

rapidez es la de enrolarse en alguna banda criminal, para buscar cierto ascenso social

a través de mejorar su propia economía personal. Pues para quien va a delinquir es

su mejor opción vista desde su individualismo posesivo.

Al quedar inmerso y atrapado en una fuerza laboral fuera de la ley, su cotidiano social

pasa a convertirse en una entidad clandestina, fuera de la ley por los actos que deberá

cometer, al tiempo de separar violentamente el estilo de vida que llevaba en el pasado,

de las faenas mal pagadas y físicamente fatigantes a un nuevo trabajo que le lleva

a visualizar cierta riqueza económica, adquisición de nuevos bienes de consumo de

todo tipo y, en el transcurso del tiempo, vivir al límite como si el futuro no existiera.

Bajo esta perspectiva, el nuevo trabajo construye, en la oscuridad de la vida, una

nueva forma de sobrevivencia a través de vivir el peligro, como parte de un nuevo

conocimiento de prácticas envueltas en la incertidumbre y la inestabilidad; la sensación

de estar vivo se convierte en la esencia de su gasto, y este movimiento que consume

lo infinito del tiempo, para determinar cierta finitud acompañada por la muerte violenta,12 de quienes le rodean en su actividad, de sus enemigos reales e imaginarios y de él

mismo. La confluencia de acciones, hábitos y trabajos se convierten en el ejercicio

de una vida en plural, con esto quiero decir, que se da un desprendimiento del respeto

por uno mismo, el miembro de la organización delictiva se muda también en un desaparecido

ante la sociedad, puesto que de aquí hasta que le llegue su fin no volverá a tener

una vida normal, ya sea porque sea detenido por la autoridad para llevarlo a juicio

y termine encarcelado, o ya sea muerto en una actividad bajo fuego, su identidad,

su nombre quedarán fuera del orden establecido y con ello habrá un desprendimiento

imaginario de su propio ser.

En ambos sentidos, el victimario y la víctima quedan absortos en el anonima to y bajo

este estigma desaparecen del orden social. Al perder sus identidades colectivas e

individuales se concatenan de nueva cuenta escalas de percepción que marcan las diferencias,

el hacedor de la muerte disuelve en sí mismo su humanidad para convertirse en un asesino

a sueldo prófugo de la justicia, mientras que la víctima se convierte en parte del

deseo exterior de ser encontrado, ubicado para poder realizar el duelo por parte de

los familiares vivos; en este enjambre de recursividades, se inicia un nuevo recorrido

donde los grupos familiares de búsqueda, encabezados en su gran mayoría por las madres,

esposas y hermanas, principalmente, intentan encontrar alguna evidencia de esa desaparición.

Buscar se convierte en una forma de vida, puesto que a ellas les ha sido arrancado

uno de sus hijos, esposos, hermanos, y ante la desesperación familiar se unen con

otras mujeres que pasan por la misma problemática, para iniciar sus recorridos por

el espacio territorial de su entidad, donde creen que pudieran estar los cuerpos desaparecidos.

El espacio como recorrido se convierte en un vertedero de información, se pregunta,

se discute, se llora y se sufre la ausencia, se hace memoria de cómo estaba vestido

el día que ya no regresó, el recuerdo se convierte en una especie de motor que necesita

el cerebro para darle sentido al movimiento; el movimiento y el intercambio simbólico

a través de los actos de habla y de las imágenes de quien hemos perdido se convierten

en los artefactos para darlos a conocer entre conocidos y desconocidos. Se entabla

un diálogo interno con el espacio para poder ubicar territorios consagrados a la muerte,

se encuentran casquillos, ropa destrozada, desechos humanos cuyos fragmentos les lleven

a encontrar algo que dé cuenta de la ausencia, se determina el remover la tierra,

limpiar a su paso la basura y la hierba, pero, sobre todo, para intentar encontrar

las muestras de lo que fue un ser humano; se indaga cualquier tipo de posible revelación,

se quiere identificar y se encuentran multiplicidad de fragmentos óseos como posibles

pruebas; estas mujeres, sin ninguna técnica forense aplicada a la antropología o a

la arqueología, hacen lo que pueden, con sus varillas van picando el suelo para ver

qué encuentran, van desenterrando, y la mayoría de las veces no ubican nada de valor

para realzar su búsqueda.

El camino es muy incierto porque el crimen organizado siempre está al acecho, y como

ellas dicen: “el peligro está latente, no tenemos ningún apoyo, la Comisión Nacional

de Búsqueda no nos acompaña, tampoco nos acompañan en muchas ocasiones las fuerzas

del orden, policías, ministerios públicos, Guardia Nacional, estamos solas, y de vez

en cuando se nos acerca más gente a apoyarnos, buscamos como podemos” -nos dice una

de estas mujeres que trata de encontrar a sus parientes en el norte de nuestro país-.

El desconocimiento de técnicas de investigación forense dificulta el trabajo de búsqueda

y la desaparición de los cuerpos conlleva la tragedia ensimismada como parte de los

dolores que invaden el cuerpo y la mente de los sobrevivientes.

La ausencia del cuerpo da pie a recursividades que van retorciéndose en un bucle sin

fin, se abren ciclos de dolor y espanto, la angustia se convierte en una emergencia

y esta delimita los campos semánticos de cuerpos sin imagen, como nos indica Félix

Guattari, la “noción de cuerpo sin imagen: el cuerpo que escapa a la representación

discursiva. Escapa a la imagen maniquea. Entra en el orden de la transducción, solo

referenciable en el cuerpo lleno sin órganos del deseo. El signo de potencia es el

cuerpo sin órganos desterritorializado” (2012, 52). El entramado del discurso se encuentra

envuelto en un doble vínculo entre el cuerpo sin órganos y la desintegración de la

conciencia como memoria individual, de donde deviene la mutilación como un efecto

directo de la destrucción del desparecido, el producto de tal convulsión desemboca

en un sinfín de posibilidades y todos ellos tienen un único derrotero: la destrucción

del cuerpo, y, con ello, se pierde para siempre el lugar del espacio, este ha sido

eliminado y como contexto toda imagen queda supeditada a una fotografía, y su posible

representación pierde la mimesis de la creatividad en la medida en que ya no está

de cuerpo presente, es el devenir del tiempo que ya no pasa sobre el cuerpo, mientras

más pase el tiempo en su circularidad omnipotente, la espiral del acontecimiento se

convierte en recuerdo con imágenes que van convirtiéndose en entidades borrosas que

irán desapareciendo conforme la flecha del tiempo se dirija hacia el futuro posible.